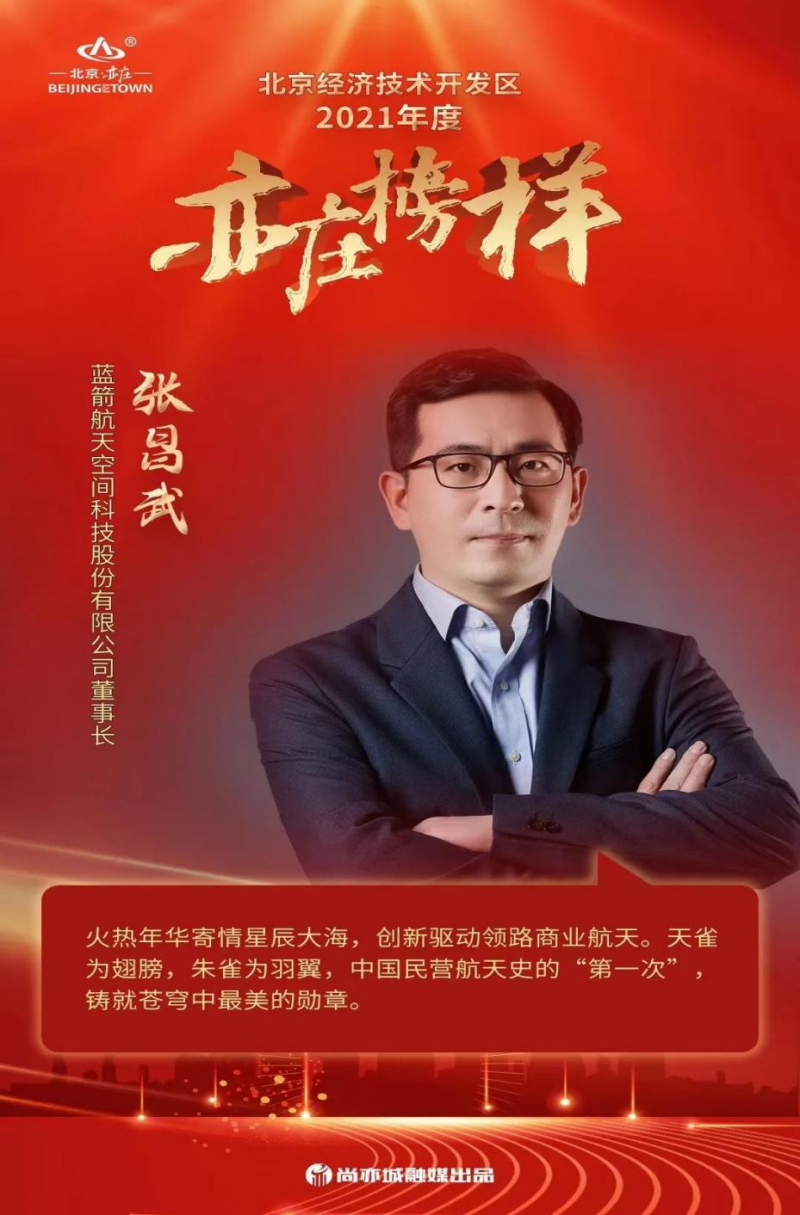

为何从金融行业转战航天行业?为何选择这样一个高精尖领域开始创业?是什么让他持续保持创业的激情?提到蓝箭航天空间科技股份有限公司董事长张昌武,许多人都对他的“奋斗史”充满好奇。

“这是航天行业与生俱来的魅力,航天产业代表了国家战略,也代表着工业科技水平的最高水准。商业航天产业带动力强,关联产业多,能够带动信息技术、高端制造、新能源、新材料等等一系列高技术产业的发展。如此强的产业号召力和影响力,令每一个参与其中的人会有一种自发的使命感。”简短的话语间,足以让人感受到张昌武对于航天的激情,对于太空的渴望。在他看来,正是这份自发的使命感,几乎不需要去刻意保持,就会拥有源源不断的创业激情和创新活力。

3个人, 70平小单间

我们开始造火箭

2015年,《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》发布,明确提出“发挥市场配置资源的决定性作用,形成政府引导、部门协同、社会参与、国际合作的多元化开放发展格局,积极推进商业化和国际化发展”,中国商业航天政策破冰。

正是这一年,善抓机遇的张昌武携手两位资深航天人,创立了蓝箭航天空间科技股份有限公司。“现在想想,当时胆子确实挺大的。但从开始我们三个人就没有丝毫怀疑。”在蓝箭航天位于北京亦庄“火箭街”一座独栋大楼的会议室里,张昌武回顾着创业开端。

与两位技术型创始人不同,张昌武以更为商业化的触角,感知着商业航天市场的温度。当时,他明显感受到商业航天市场的水在变。政策端,明确的信号显示出,国家希望航天领域出现更多的供给和创新;市场端,一些国际航天会议中,对于建造一款更加商业化的小型火箭,能够以较低的价格向市场供应,呼声强烈。于是,这个3人团队,基于对政策和市场的超前预判,在仅70平的办公室,开始了蓝箭航天通往太空的旅程。

正如《三体》的作者刘慈欣说,“当第一个人类仰望星空时,人类的文明便从此开始,之后所做的,不过是对文明进步的推动。”张昌武和他的蓝箭航天,已经不再是仅仅仰望星空,而是已经收拾好行囊,蓄势待发!

3年,一张发射许可证

跑通火箭制造发射流程

2015年到2018年,是中国商业航天的“拓荒”之年,政策破冰初始,产业链几乎为零,资本正在观望。这三年,也是蓝箭航天步履维艰的三年。火箭制造这样一个全流程的大规模工业产品,技术研发并不是唯一的难点,更大的困难在于它超长的供应链。对于商业航天与原来体制内商业航天的关系如何建立?技术门槛、壁垒在哪里?还都处于探索过程。比如,作为运载火箭“心脏”的发动机,蓝箭航天无法通过购买或其他方式获得,只能靠自己独立研发来解决。

2018年,蓝箭航天完成了三级固体运载火箭“朱雀一号”的自主研制。10月27日16时,甘肃酒泉卫星发射中心,伴随着指挥部“点火”口令,“朱雀一号”底部亮起橘黄色火球,伴随着轰鸣声腾空而起,奔向太空。

一、二级火箭分离正常,三级火箭点火成功。三级火箭出现异常,自旋失稳,火箭接近但未能达到第一宇宙速度,其载荷“未来号”商业卫星未能按照预定计划进入太阳同步轨道。

失利的结果一度令人难以接受。张昌武作为蓝箭航天CEO率先出来表示,未能入轨是一个遗憾,但这次发射达到了要验证的一些关键技术的目标。实际上,“朱雀一号”完成总装并正式进入发射准备阶段,意味着张昌武带领蓝箭航天走通了运载火箭研制和发射流程中的研制环节、供应链配套环节和行政审批环节,在中国民营航天史上尚属首次。

“凡是过往,皆为序章。”八个大字,出现在蓝箭航天官方公众号为2018年年终总结所作的标题中。这正是张昌武和蓝箭航天人内心的真实写照,首次发射失利是教训,更是宝贵财富。蓝箭航天跑通了运载火箭发射的所有流程。即使争议与风险并存,但蓝箭航天对太空的探索不会放缓。

搞定液体发动机

圆梦太空,未来可期

液氧甲烷发动机以环保、高可靠、低成本、可重复使用等特点,是商业航天火箭的理想推进剂,也是目前国际上公认的新一代可重复使用火箭发动机技术方向。在“朱雀一号”发射之前,2016年下半年,张昌武便开始带领蓝箭布局液体发动机火箭的研发。

“大家知道技术路线可行,再加上足够的投入就一定能做出来,但我们自己要花多少钱,花多长时间?最开始大家心里是没底的。”

2019年,蓝箭航天的天鹊液氧甲烷发动机经过数次热车考核并取得成功,这是继SpaceX的猛禽、Blue Origin的BE-4之后,世界第三台完成全系统试车考核的大推力液氧甲烷火箭发动机。这也让我国成为全球第二个拥有大推力液氧甲烷火箭发动机的国家。

蓝箭航天再次铸就中国民营航天史上又一个“首次”。正是这个“首次”,让搭载了天鹊发动机的“朱雀二号”液体火箭成为业内关注的焦点。

按照运载能力,卫星运载火箭可大致分为大、中、小三种型号类型,张昌武在分析了目前整个国内市场之后,蓝箭将主力放在中大型火箭的研制方面。其中一个方面是因为就我国目前的火箭研发与制造大环境而言,固体火箭进入者众多,留给民营航天企业的空间微乎其微。其二则是基于全球火箭发射数据,中型运载火箭无论是中国还是全球发射次数是最多的。而且,从成本及发射效率来看,中型火箭表现最优,是真正符合市场经济性、深刻理解并能满足下游客户需求的火箭产品。

张昌武将目前国内商业航天企业定义为1.0发展阶段,认为SpaceX已经走到3.0,“如果蓝箭明年首飞顺利,迈过液体火箭这一关,蓝箭就会率先进入到2.0时代。”他认为,2.0以后,蓝箭首先要做的是推动组织变革,提升团队的整体能力。“要实现研发、制造、发射等流程的数字化,以及公司管理的数字化。让组织可视化,才能让信息平权,进行更有价值的创造,才能把控住未来更大规模的火箭系统的开发。”也就是说,不光是火箭产品是否高科技,更重要的是造火箭的企业本身是否足够高科技。

他希望有一天可以骄傲地说,蓝箭航天是一家软件驱动的公司,能研制火箭,更能输出更高效研制火箭的基础性能力。“蓝箭航天能够带给中国航天的最大贡献,不止是新的火箭型号,更重要的是生成一套新的极为高效的研制模式和软性实力”,张昌武说。

蓝箭航天是国内目前唯一自主掌握中型液氧甲烷发动机全部核心技术的民营航天企业,凭借其自主研发的80吨级推力液氧甲烷低温发动机,成为国内唯一、全球第三家具备液氧甲烷发动机设计、制造能力的民营企业。

错过“大航海时代”的中国人,决不会再错过“大航天时代”。地球周围的轨道空间是极其有限的,如果我们不去占领地球外面的“优势的”轨道和频段,那么别人就会占领。

寄使命于苍穹,唯创新以自强。张昌武说,“当你意识到自己做的事可能影响到整个行业,甚至整个社会的时候,不仅仅是我个人,我们所有的同事都会觉得意义非比寻常。”

来源:“ 北京亦庄”公众号