| 【人民政协网】品味科技与艺术共融的年味 《遇见未来》主题展在京启动 |

| 发布时间: 2023-01-29 |

|

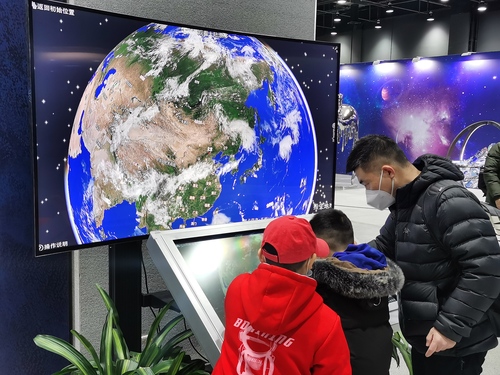

人民政协网北京1月28日电(记者 王硕)春节期间,逛博物馆、科技馆等成了人们新的过节方式。1月24日,大年初三,由中国科协科学技术传播中心与中国科技馆联合举办的《遇见未来》主题展在中国科技馆正式开展,迎来了络绎不绝的观众。 本次展览布展面积2000平方米,以“遇见未来”为主题,以科技、文化、艺术、教育融合为策展理念,将科学家与艺术家对未来世界的科学畅想与价值观念融汇其中。 进入展厅,一幅巨大的地图立即吸引了参观者的目光。这是由中央美术学院副院长邱志杰历时十余年创作的《寰宇全图》系列的数字科技部分——《技术史地图》。通过严密的谱系研究,他把三十余年水墨书法创作中扎实的笔墨与5G、AR技术相结合,绘制成图。观众们可以通过手机扫描,按历史脉络,去寻找每幅画下提示的AR互动点,深入了解世界技术发展史。 邱志杰向观众展示地图互动效果 邱志杰说,科技与艺术其实密不可分。这幅作品是对数字技术发展的梳理,也是通过新科技对传统艺术形式的再创,希望可以让观众在科普时体验艺术的魅力。 展览中还展示了《蓝箭航天火箭模型及发动机组》《探索未来》《共境》《梦的种子》等近20个实体模型。 例如,基于嫦娥二号卫星全月影像、地形数据以及嫦娥三号、四号、五号着陆点真实数据,展品《指尖月球》首次实现三维月球多点触摸互动。 观众通过《指尖月球》展品了解我国最新的探月进展 而《尼比鲁地球引力》是中国自动化学会监事长、中科院自动化所复杂系统管理与控制国家重点实验室主任王飞跃与中央美术学院教授隋建国共同创作的NFT艺术作品,观众从中可以感受机械与智能的深度融合。 展览中还有很多作品探讨人与自然的关系。 在《一圈之貉》展品中,复旦大学保护生物学研究组围绕城市野生动物建立了一个跨越全上海的野生动物监测网。通过数据,可以看到在城市范围内野生动物和人类的关系。该装置试图通过一系列文字视觉的元素尝试为公众翻译实验室的科研研究工作。 而《造海》的创作灵感来源于对2060碳中和目标可持续设计的一种探索。装置中板材与颗粒皆来源于塑料垃圾回收再生材料,表面的不完美恰恰是这颗蓝色星球现实的呈现。公共艺术设计师李宜桐是用“曾用过的材料”回答“Before 2060”。 观众参观《造海》展品 在展厅的最后,一个格子间里,金黄的稻田让很多人驻足留影。通过发光的水稻、镜面板及投影影像,观众可以从俯视、正面、侧面等多维度观看空间,像一粒巨大的超级水稻种子。 工作人员解释说,该灵感来源于袁隆平院士的“禾下乘凉梦”和“杂交水稻造福全球梦”。通过实物+投影虚实结合,打造出了万亩稻花香的沉浸式互动效果。 观众在《梦的种子》展品内参观留影 一位现场的观众表示,“科学与文化艺术的融合有‘新鲜劲’,让科学生动,也让文化与艺术更具启发性和教育性,很多内容都能让人们从中找到情感联系,产生共鸣。” 据悉,此展得到了《INTERNI 设计时代》、751、AS科学艺术研究中心 、北京亚洲卫星通信技术有限公司等单位的大力支持。该展览位于中国科技馆一层,将持续展出数月,期间该展厅免费对公众开放。 来源:人民政协网 |

|

|